Drapeaux du Libéria

LIBERIA, INVENTAIRE NATIONAL DE COLLECTE DES DONNEES SUR LA PÊCHE

1. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX PÊCHES AU LIBERIA

Le Libéria a une superficie totale d’environ 111 370 km2, dont 96,320 km2 – soit 86 pour cent – sont des terres arides irriguées par des fleuves et rivières naturels. La végétation consiste en forêts et terres boisées (39 pour cent), prairies (2 pour cent) et terres arables (environ 36 pour cent).

Le Libéria a une superficie totale d’environ 111 370 km2, dont 96,320 km2 – soit 86 pour cent – sont des terres arides irriguées par des fleuves et rivières naturels. La végétation consiste en forêts et terres boisées (39 pour cent), prairies (2 pour cent) et terres arables (environ 36 pour cent).

Son littoral qui s’étend sur 570 km de côte atlantique et son plateau continental d’une largeur de 34 km fournissent au pays environ 20,000 km2 d’aires de pêche pénétrant les eaux jusqu’à une distance de 200 milles marins.

Les pêcheurs traditionnels pratiquent leurs activités sur la côte libérienne et dans les eaux continentales depuis des siècles principalement pour satisfaire leurs besoins primaires. Les pêcheurs capturaient du poisson pour nourrir leurs familles et l’excédent était échangé contre d’autres biens et marchandises de première nécessité. La première tentative de pêche commerciale au Libéria date de 1848 lorsque le Président du Pays, Joseph Jenkins Roberts converti son navire de plaisance en bateau de pêche. Le premier chalutier opérant dans les eaux côtières libériennes était de propriété de la Woerman Company, une compagnie allemande qui fut active entre 1938 et 1939. La pêche était une activité journalière, les chalutiers faisant retour au port à la fin de chaque journée de pêche. Les facilités pour conserver le poisson frais étant alors inexistantes, le poisson capturé était vendu immédiatement pour éviter les pertes après capture.

Au vu du succès remporté par la Woerman Company et dans l’espoir de matérialiser le rôle potentiel considérable que pourraient avoir les pêches dans le développement socioéconomique du pays, le Gouvernement du Libéria, en 1952, sollicita l’aide de la FAO et du Gouvernement des États-Unis pour développer son sous-secteur des pêches. La FAO et le Gouvernement des États-Unis détachèrent des experts pour évaluer le potentiel du pays. Après des mois de sondage dans le milieu des pêches, il fut attesté qu’une pêcherie industrielle faisant preuve d’un acharnement moyen pourrait être envisagée dans le pays.

À l’heure actuelle, les pêches jouent un rôle déterminant dans le secteur agricole du Libéria aussi bien que dans l’économie nationale. En 2002, les pêches ont contribué pour 12 pour cent du PIB agricole et 3,2 pour cent du PIB national. Elles ont également un rôle fondamental dans les moyens d’existence de la population côtière et emploient directement 33 000 personnes qui exploitent environ 3 500 bateaux (pirogues).

2. STRUCTURE DU SECTEUR DES PÊCHES

Le secteur des pêches au Libéria comprend:

- Les pêcheries maritimes pratiquant des activités industrielles et artisanales;

- Les pêcheries continentales, principalement artisanales; et

- L’aquiculture, par le biais d’élevage de poissons.

2.1 Pêches halieutiques

Le secteur des pêches halieutiques au Libéria est normalement divisé en deux sous-secteurs, à savoir: i) les pêches industrielles et ii) les petites pêches ou pêches artisanales. Le sous-secteur de cette dernière catégorie est le plus important du point de vue du tonnage débarqué et reste le plus gros producteur de poisson pour la consommation intérieure.

Pêches industrielles

La pratique de la pêche industrielle a commencé vers la moitié des années 50 et ciblait principalement les ressources crevettières dans les aires de pêche de Sherbro, qui s’étendent jusqu’à la Sierra Leone. Le groupe de compagnies Mesurado a démarré ses activités au début des années 60 et est vite devenue la force dominante du secteur des pêches au Libéria. La compagnie possédait et exploitait plus de 25 navires, parmi lesquels des crevettiers et des chalutiers à double gréement. La compagnie était de propriété de la famille Tolbert et exploitait son propre port et ses propres installations pour le traitement du poisson pouvant conserver et congeler jusqu’à 3 000 tonnes (MT). La compagnie exportait principalement la crevette avec des expéditions à destination de l’Europe et de l’Asie d’environ 60 tonnes (MT). On dit que le groupe de compagnies Mesurado a été une des plus grandes entités de pêche en Afrique sub-saharienne jusqu’en 1980, À partir de cette date, suite aux troubles engendrés par le coup militaire, ses activités ont commencé à diminuer.

En 1985, huit ont enregistré 19 chalutiers pêche arrière. Comme résultat d’un système d’entreprise libre, désormais environ 30 chalutiers latéraux et chalutiers pêche arrière ont été enregistrés chaque année dans la flotte industrielle. Sept compagnies ont réussi à survivre malgré la guerre et les conditions peu favorables.

Les compagnies étrangères dominent actuellement le secteur de la pêche industrielle. On compte 14 compagnies de pêche opérant légalement au Libéria; six sont seulement engagées dans l’importation de poisson congelé capturé en haute mer et huit sont engagées dans des activités de pêche industrielle exploitant 27 bateaux de pêche avec un tonnage de jauge brute (TJB) de 4 122 tonnes. Les navires de pêche opérant dans les eaux libériennes vont des 91 TJB des chaluts-bœuf chinois (transporteurs de glace) aux 251 TJB des chalutiers équipés de chaîne du froid et d’installations pour le traitement et l’entreposage du poisson. Les bateaux industriels déchargent leurs captures au débarcadère du port libre de Monrovia. Le taux d’occupation pour les ressortissants libériens dans le secteur des pêches industrielles est de 61 pour cent, ce qui représente 17 pour cent de la totalité des emplois dans le sous-secteur des pêches.

En 1971 les captures des pêches industrielles étaient d’environ 470 tonnes et ont augmenté régulièrement jusqu’à atteindre 3 000 tonnes en 1978. Après 1980, les captures et les débarquements de poissons téléostéens par les navires de pêche industrielle libériens sont passés à 4 500 tonnes et 9 000 tonnes respectivement

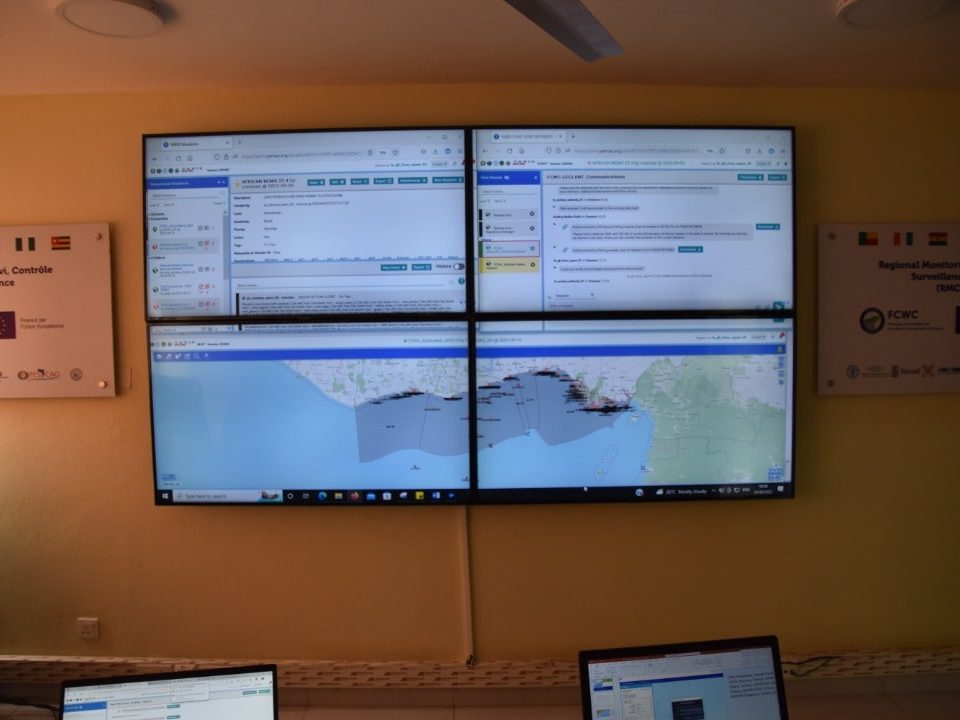

Le poisson débarqué localement par tous les chalutiers détenteurs de licences est estimé à 1 500 et 2 800 tonnes en 2004 et 2005 respectivement (BNP, 2006). Ces chiffres sont souvent incorrects car un certain nombre de navires de pêche industriels titulaires de licences est soupçonné de transborder illégalement des quantités de poisson en haute mer, qui ne sont pas reproduites dans les statistiques nationales. En plus, il faut tenir compte du fait que la totalité des captures annuelles dans la ZEE du Libéria est en réalité beaucoup plus élevée car le braconnage est très répandu du fait qu’il n’existe pas de système de suivi, contrôle et surveillance (SCS).

Les données disponibles sur les exportations de poisson sont très incertaines car les transactions commerciales se font généralement en mer, ce qui empêche le gouvernement de bénéficier des avantages majeurs générés par le commerce du poisson. Presque toutes les crevettes sont traitées et congelées pour être exportées. Le Gouvernement du Libéria recommande de réserver les poissons téléostéens au marché intérieur, toutefois de petites quantités sont exportées. Le Libéria importe des quantités non négligeables de poisson congelé entier.

Le succès de Mesurado dans le secteur de l’exploitation a été rapidement suivi par la mise en place d’infrastructures sur le rivage comprenant des chambres froides, un dock pour les navires en cale sèche et les ateliers pour les réparations et leur entretien. L’ancien complexe de Mesurado avait une capacité de congélation de 5 000 t et disposait d’un congélateur à air pulsé d’une capacité de 18 t par jour, d’un entrepôt frigorifique d’une capacité de 2 000 t et d’installations pour le traitement du poisson mais tout cela a été détruit au cours de la guerre civile. À l’heure actuelle, on compte environ 32 chambres froides à Monrovia d’une capacité totale d’environ 18 000 tonnes.

Pêcheries artisanales

Les pêcheurs indigènes Kru, Fanti et Popoe (et leurs familles) provenant des pays voisins (Ghana, Bénin et Côte d’Ivoire) sont actuellement les principaux animateurs du secteur artisanal des pêches. Récemment on a vu arriver des pêcheurs gambiens et sénégalais qui pour l’instant opèrent dans les eaux du comté de Cape Mount.

Les pêches artisanales sont dominées par les pêcheurs Fanti et Popoe qui possèdent et utilisent des embarcations de pêche motorisées plus grandes et emploient des filets et techniques de pêche plus sophistiqués et, par conséquent, capturent plus à chaque sortie en mer que les pêcheurs indigènes Kru.

L’équipage des pêcheurs indigènes Kru se compose d’une à trois personnes opérant à bord de pirogues monoxyles d’environ 7 m, actionnées au moyen de pagaies ou de voiles. Certaines sont maintenant équipées de moteurs hors bord d’une puissance de 7 CV. Leurs engins se résument à des hameçons et lignes et quelquefois des filets maillants.

Les pêcheurs Fanti, de descendance ghanéenne, résidant au Libéria depuis les années 1920 (Marquette et al., 2002) utilisent des plus grandes pirogues, longues de 12 m, munies de moteurs hors bord d’une puissance de 25-50 CV avec des équipages pouvant compter jusqu’à 15 personnes. Leurs engins sont plus sophistiqués. Les sennes tournantes et boursantes sont utilisées pour capturer des espèces de petits pélagiques. Les filets maillants, de plus grandes dimensions, adaptés à certaines espèces à des époques différentes sont également employés. Avant la guerre au Libéria, les Fanti assuraient environ 90 pour cent des captures artisanales du pays, à ce jour ils n’en assurent plus que 40 pour cent.

Un autre groupe, les Popoh , sont spécialistes dans l’art de manier les sennes de plage d’une longueur de 200 à 800 m, qui sont principalement utilisées pour pêcher les petits poissons d’argent ou silverfish (Lepisma saccharina).

Environ 13 000 pêcheurs et 18 000 personnes chargées de la transformation du poisson (commerçants) et leurs familles vivent dans 139 communautés de pêche dans des zones territoriales côtières. Ensemble, ils exploitent 3 470 pirogues desquelles 8 pour cent sont motorisées (Drammeh, 2006). La majeure partie de ces pirogues opèrent dans le Comté de Montserrado et Grand Bassa.

Les débarquements annuels communiqués pour le secteur artisanal s’échelonnent entre 2 000 et 7 700 tonnes/an avec des débarquements moyens d’environ 1,5[1] tonne par pirogue/an.

2.2 Principales ressources et pêcheries du sous-secteur maritime

Les ressources marines peuvent être classifiées comme suit:

- Espèces de petits pélagiques (Clupeidae [sardinelles] et Engraulidae [anchois]

- Espèces de grands pélagiques (Scombroidei [poissons type thon], et

- Espèces démersales des familles des Sparidae, Lutjanidae, Mullidae, Pomadasydae, Serranidae, Polynidae et Penaedae.

Les ressources halieutiques sont ciblées par différents types de pêche (unités opérationnelles)

2.3 Pêcheries continentales

Le Libéria est parcouru par six rivières principales qui prennent naissance dans les montagnes du Fouta Djallon en Guinée. Les fleuves Lofa, St. Paul, St. John et Castos sont à l’intérieur du pays. Le Mano constitue la frontière avec la Sierra Leone et le Cavalla coule le long de la frontière sud avec la Côte d’Ivoire. Au total le pays possède quelque 1 800 km de rivières pour la plupart peu profondes, au lit rocheux et non navigables. Il y a également de vastes zones marécageuses et de nombreuses lagunes côtières, y compris le lac Piso, un des plus grands lac d’Afrique de l’Ouest. Aucune évaluation de la production de ces sources n’est disponible.La valeur des pêcheries continentales n’est pas connue mais elles représentent une importante activité de subsistance saisonnière utilisant principalement des engins de pêche traditionnels et des pièges. Pratiquement toutes les jeunes filles d’âge supérieur à 15 ans et les femmes dans les villages possèdent des filets de pêche et sont occupées à prendre du poisson dans les rivières et les criques durant la saison sèche. Selon la coutume, une des principales activités à laquelle les filles sont formées est la fabrication de filets de pêche (Seilay, 2005).Environ 600 pêcheurs et 925 vendeurs de poisson et leurs familles vivent dans 16 communautés de pêche sur les rives des principaux plans d’eau des comtés de Bong, Lofa, Nimba, Grand Gedeh, Gbarpolu et de la rivière Gee.

2.4 Aquaculture

C’est à l’Institut central pour la recherche agricole (CARI) que l’aquaculture doit son essor au cours des années 50. En 1989, plus de 900 étangs avaient été aménagés à travers le pays et empoissonnés avec des alevins, toutefois, le secteur est resté sous-développé. Le sous-secteur utilise des technologies simples avec des étangs de subsistance creusés dans l’argile. Trois espèces majeures (Oreochromis niloticus, Heterobranchus spp., Clarias spp. et Tilapia spp.) sont élevées selon un système de poly- ou de mono-culture. On dénombre environ 3 500 éleveurs de poissons répartis en 159 communautés à travers tout le pays sur une superficie totale de 21 ha. Les niveaux de production qui, avant la guerre, étaient d’environ 35 tonnes chutèrent à 22 tonnes en 2000 pour remonter à 39 tonnes en 2004.

3. OBJECTIFS DES POLITIQUES ET DE LA GESTION DES PÊCHES

3.1 Cadre juridique des pêches

Le cadre institutionnel pour la gestion des ressources halieutiques est le Bureau national des pêches (BNP) du Ministère de l’Agriculture. Le BNP a été créé par l’Acte législatif de 1956. En 1972, la FAO est venue en aide au Gouvernement du Libéria pour réviser les lois de 1956 portant sur les ressources naturelles mais l’approbation présidentielle n’a été obtenue qu’en 1980, c’est-à-dire après la déclaration du coup d’État. En mars 1999, une version préliminaire de la législation des pêches a été préparée mais n’a pas encore été finalisée et approuvée par le Gouvernement.

3.2 Politique nationale et objectifs de gestion des pêches

La guerre civile qui régna dans le pays pendant 14 ans et qui ne prit fin qu’en 2003 empêcha le Gouvernement de définir une politique des pêches claire. Pendant toute cette période les institutions gouvernementales concernées n’ont pas été en mesure de fonctionner comme elles auraient dû.